Leonardo Sciascia è stato uno scrittore con un grande rispetto per la verità è questo gli procurò molti nemici sia nel mondo politico che in quello della cultura del suo tempo.

Leonardo Sciascia è stato uno scrittore con un grande rispetto per la verità è questo gli procurò molti nemici sia nel mondo politico che in quello della cultura del suo tempo.

Egli è stato uno dei pochi intellettuali liberi e davvero indipendenti. Soprattutto leggendo i suoi scritti civili si evince tutta la sua libertà di pensiero e la sua ostinata volontà a stare sempre dalla parte del giusto e degli infedeli.

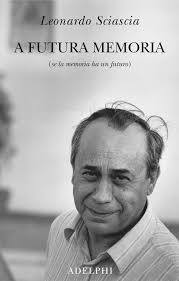

Adelphi rimanda in libreria A futura memoria (se la memoria ha un futuro), il volume che raccoglie gli articoli usciti su quotidiani e riviste tra il 1979 e il 1988.

Questo libro apparve la prima volta presso Bompiani nel dicembre del 1989, poco dopo la morte di Sciascia.

Paolo Squillacioti cura questa nuove edizione fornendo al lettore un interessante apparato filologico degli scritti sciasciani.

«A futura memoria è insomma un libro profondamente sciasciano, – scrive Squillacioti – ma realizzato con un apporto limitato dell’Autore».

In questa nuova edizione il volume è stato sottoposto a una cura redazionale indispensabile.

Nell’attività saggistica di Leonardo Sciascia gli scritti civili legati soprattutto all’attività culturale e politica occupano un posto centrale.

Queste pagine, finalmente restituite allo loro precisa definitività, ci consegnano il ritratto di un intellettuale puro, che ha creduto nell’eresia e scritto con il convincimento di dare fastidio.

Le sue invettive hanno colpito sempre nel segno, perché non si è mai piegato al compromesso e all’opportunismo.

Matteo Collura ha giustamente osservato che Sciascia scrittore è un eretico con il culto dell’opposizione, un anticonformista delle idee sempre pronto a dare battaglia, instancabile combattente in un Paese di trasformisti in cui tutti fanno a gara a salire sul carro del vincitore.

In un articolo pubblicato sull’Espresso il 20 febbraio del 1983, discutendo del mondo culturale, se la prende con quegli intellettuali servili che partecipano a una categoria o a una corporazione e affonda la sua penna:

«Conosco persone di astrale cretineria che trovano spalancate le porte delle case editrici e giornali; e presumo ce ne siano in circolazione, da noi, più di quanto una società bene ordinata possa sopportarne senza cadere in collasso».

Soltanto uno scrittore che seve la verità diventa profetico. Leonardo Sciascia lo è stato nella convinzione che le parole devono sempre rivelare il pensiero e mai nasconderlo.

Espressione esemplare della sua vis polemica è il famoso articolo sui professionisti dell’antimafia apparso sul Corriere della Sera del 10 gennaio 1987, che non mancò di attirargli numerose critiche da parte di quella cultura che ama definirsi progressista. L’articolo si scagliava contro chi, nella magistratura, si serviva della lotta alla mafia come strumento di potere. Sciascia non fu per niente tenero con il Coordinamento antimafia, che definì «una frangia fanatica e stupida». Basta pensare alle trattative tra lo Stato e Cosa Nostra che ancora oggi occupano le nostre cronache, per capire come i professionisti dell’antimafia smascherati nel 1987 dallo scrittore siciliano siano ancora in servizio permanente ed effettivo.

Sciascia è stato uno dei primi a denunciare le disfunzioni dell’amministrazione giudiziaria e lo strapotere della casta dei magistrati.

Grande sostenitore dello Stato di diritto, riteneva vergognoso che un magistrato, nel nostro ordinamento, non dovesse rendere conto dei propri errori e, quale che ne fosse l’entità, nemmeno la sua carriera – percorsa automaticamente fino al vertice – dovesse pagarne il prezzo.

Alle sue pagine sul garantismo, grande lezione di civiltà, oggi siamo costretti a guardare dopo gli anni equivoci della stagione giustizialista.

«Tutto è legato, per me, al problema della giustizia: in cui si involge quello della libertà, della dignità umana, del rispetto tra uomo e uomo».

A queste parole (che si leggono in Porte aperte) doveva pensare quando, sul Corriere, sosteneva l’innocenza di Enzo Tortora.

E molto tempo prima che scoppiasse Tangentopoli – siamo nel 1987 – scriveva pagine memorabili in difesa dello Stato di diritto, denunciando coraggiosamente le deviazioni ideologiche del sistema giudiziario e stigmatizzando gli aspetti deteriori della giustizia-spettacolo.

Leonardo Sciascia non solo scrittore corsaro, ma soprattutto uomo di pensiero libero e eretico che non si cura delle critiche dei benpensanti e degli imbecilli. L’unica cosa che ha a cuore è tirare il collo alla retorica e al conformismo non preoccupandosi affatto di risultare scomodo.

Quando i suoi articoli scatenavano polemiche lui con grandissima ironia citava Alberto Savinio:

«avverto gli imbecilli che le loro proteste cadranno ai piedi della mia gelida indifferenza».

Il modo migliore per rendere omaggio alla sua caratura morale è quello di riconoscergli il ruolo indiscusso di intellettuale scomodo che non ha mai rinunciato alla ragione per raggiungere la verità.

Così scrive di sé in un articolo pubblicato su La Stampa il 6 agosto 1988

«Di volta in volta sono stato accusato di diffamare la Sicilia o di difenderla troppo; i fisici mi hanno accusato di vilipendere la scienza, i comunisti di aver scherzato su Stalin, i clericali di essere senza Dio; e così via.

Non sono infallibile; ma credo di aver detto qualche inoppugnabile verità.

Ho sessantasette anni, ho da rimproverarmi e da rimpiangere tante cose; ma nessuna che abbia a che fare con la malafede, la vanità e gli interessi particolari. Non ho, lo riconosco, il dono dell’opportunità e della prudenza. Ma si è così come si è».

A noi restano, A futura memoria, le sue argute intuizioni sulle contraddizioni culturali, morali e politiche del nostro Paese. Ci piace pensarlo come un uomo in rivolta che, per amore del vero e della giustizia, ha sopportato la solitudine riservata ai disturbatori e ai pensatori scomodi.

Leonardo Sciascia nasce a Racalmuto, nell’entroterra agrigentino, l’8 gennaio 1921, primo di tre fratelli. Scrittore, giornalista, saggista, politico, poeta, drammaturgo, e intelletuale “scomodo” di forte impegno civile scrisse nel 1961 capolavori come Il giorno della civetta, romanzo sulla mafia e i mali della Sicilia, che esprime al meglio la sua visione della letteratura in cui fare emergere sia l’impegno civile che la denuncia sociale, oltre a un grande senso etico, civile e politico. Seguirono opere come A ciascuno il suo, Todo modo, Il mare colore del vino, Una storia semplice. Muore a Palermo nel 1989, il suo corpo riposa all’ingresso del cimitero di Racalmuto.

Source: inviato dall’ editore al recensore. Si ringrazia l’ Ufficio stampa Adelphi.

Emmanuel Carrère è uno dei pochi scrittori contemporanei che nei suoi libri si mette completamente a nudo, raccontando il suo vissuto e soprattutto ciò che conosce, e tutto questo materiale diventa letteratura. E che letteratura.

Emmanuel Carrère è uno dei pochi scrittori contemporanei che nei suoi libri si mette completamente a nudo, raccontando il suo vissuto e soprattutto ciò che conosce, e tutto questo materiale diventa letteratura. E che letteratura. Dall’ aprile al dicembre del 1890 Čechov viaggia per le terre estreme della Siberia.

Dall’ aprile al dicembre del 1890 Čechov viaggia per le terre estreme della Siberia. Guido Ceronetti compie novanta anni e quando scrive è ancora lucido sulla catastrofe. Per il suo compleanno a noi suoi lettori affezionati regala un nuovo libro. Ed ecco che Adelphi pubblica Messia in cui lo scrittore torinese si cimenta con il tema del Messia e della sua eterna attesa in un tempo come il nostro da cui davvero non c’è da aspettarsi nulla.

Guido Ceronetti compie novanta anni e quando scrive è ancora lucido sulla catastrofe. Per il suo compleanno a noi suoi lettori affezionati regala un nuovo libro. Ed ecco che Adelphi pubblica Messia in cui lo scrittore torinese si cimenta con il tema del Messia e della sua eterna attesa in un tempo come il nostro da cui davvero non c’è da aspettarsi nulla. Mosselbach, detto il sorcio, è un chlochard alsaziano che vive sotto i ponti di Parigi da molti anni. Una sera mentre è impegnato nei suoi soliti vagabondaggi nei pressi dell’ Opéra trova un portafogli gonfio di dollari e non solo. Architetta un piano infallibile per venire in possesso di quei soldi senza trovarsi nei guai con la polizia che lo conosce.

Mosselbach, detto il sorcio, è un chlochard alsaziano che vive sotto i ponti di Parigi da molti anni. Una sera mentre è impegnato nei suoi soliti vagabondaggi nei pressi dell’ Opéra trova un portafogli gonfio di dollari e non solo. Architetta un piano infallibile per venire in possesso di quei soldi senza trovarsi nei guai con la polizia che lo conosce.

Ignobile, sì, è la parola giusta. Il legame tra narcotrafficanti, politici, magistrati, polizia e militari, anche ad alto livello, che garantisce impunità ai colpevoli. E chi cerca di fare luce viene eliminato. Una realtà in cui, a volte, troppe, i testimoni diventano i capri espiatori: vengono accusati e sotto tortura costretti a confessare di essere loro gli assassini. Le vittime sono ragazze giovani, ragazze povere che per guadagnarsi da vivere si sfiniscono nelle maquillas. Ragazze che non hanno alcun potere. A volte vengono ritrovati anche corpi di bambine. Moltissimi, quasi la totalità di questi delitti, restano impuniti. Volutamente impuniti. Ho scritto questo libro per loro. Per ridare onore, dignità, storia ai loro corpi ritrovati nel deserto, torturati, mutilati, abusati. Vede, spesso mi domandano se non ho paura a raccontare cose così dure, così tormentate. L´unica risposta che mi è possibile è questa: è il coraggio con cui la vittima affronta, nel momento estremo, una morte indegna, a liberarci dalla paura».

Ignobile, sì, è la parola giusta. Il legame tra narcotrafficanti, politici, magistrati, polizia e militari, anche ad alto livello, che garantisce impunità ai colpevoli. E chi cerca di fare luce viene eliminato. Una realtà in cui, a volte, troppe, i testimoni diventano i capri espiatori: vengono accusati e sotto tortura costretti a confessare di essere loro gli assassini. Le vittime sono ragazze giovani, ragazze povere che per guadagnarsi da vivere si sfiniscono nelle maquillas. Ragazze che non hanno alcun potere. A volte vengono ritrovati anche corpi di bambine. Moltissimi, quasi la totalità di questi delitti, restano impuniti. Volutamente impuniti. Ho scritto questo libro per loro. Per ridare onore, dignità, storia ai loro corpi ritrovati nel deserto, torturati, mutilati, abusati. Vede, spesso mi domandano se non ho paura a raccontare cose così dure, così tormentate. L´unica risposta che mi è possibile è questa: è il coraggio con cui la vittima affronta, nel momento estremo, una morte indegna, a liberarci dalla paura». “The scent and smoke and seat of a casino are nauseating at three in the morning. Then the soul-erosion produced by gambling- a compost of greed and fear and nervous tension – becomes unbearable and the sense awake and revolt, from it. James Bond suddenly knew that he was tired.” Casino Royale, Ian Fleming – pubblicato in Inghilterra per la prima volta in 4750 copie da Jonathan Cape.

“The scent and smoke and seat of a casino are nauseating at three in the morning. Then the soul-erosion produced by gambling- a compost of greed and fear and nervous tension – becomes unbearable and the sense awake and revolt, from it. James Bond suddenly knew that he was tired.” Casino Royale, Ian Fleming – pubblicato in Inghilterra per la prima volta in 4750 copie da Jonathan Cape.