La vita raccontata in questo libro, senza configurazioni iperboliche ma con pacatezza e amore, è quella di un predestinato: Marco D’aviano, beato, consigliere, servo di Dio in azione, guaritore, umile nelle sue penitenze, forte nella sopportazione, senza ombre, senza lacciuoli contorti nell’anima, anche quando dovette affrontare la guerra e i suoi inganni.

Il 17 novembre 1631 nacque ad Aviano da Marco Cristofori e Rosa Zanoni, terzogenito di undici figli, fu battezzato con il nome di Carlo Domenico.

Dal 1643 studiò a Gorizia, nel Collegio dei Gesuiti; da qui, quattro anni dopo, fuggì col proposito di giungere a Candia, dove Venezia combatteva contro i turchi. Stanco, si fermò a Capodistria e chiese aiuto ai Cappuccini. Nel novembre 1648 entrò nel loro noviziato a Conegliano: diventò Marco d’Aviano e professò i voti un anno dopo. Il 18 settembre 1655 fu ordinato sacerdote a Chioggia. Nel 1672 fu superiore del convento di Belluno e nel 1674 di quello di Oderzo.

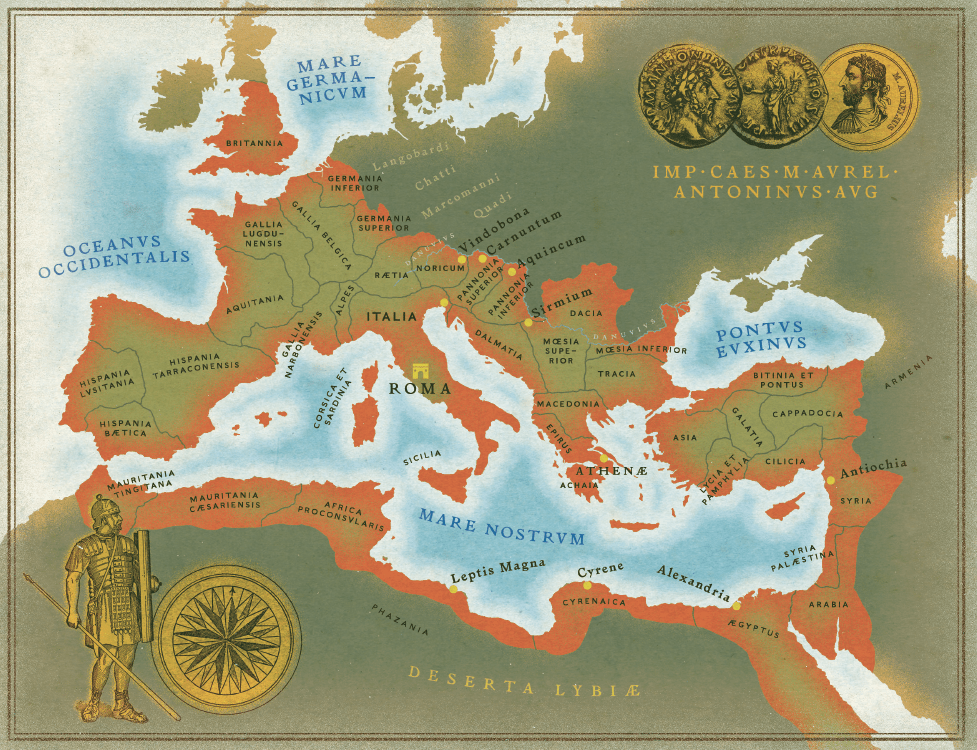

Iniziò, intanto, la sua attività di predicatore, soprattutto del Quaresimale. Nel 1676, a Padova, benedetta una monaca inferma da 13 anni, questa d’un tratto guarì: episodio all’origine della fama di taumaturgo di padre Marco, la quale estense i suoi viaggi apostolici. Essi raggiunsero l’Alta Italia e le attuali Francia, Belgio, Olanda, Germania, Svizzera, Austria, Boemia, Slovacchia, Slovenia, benedetto dalle popolazioni che il cappuccino riavvicinò in massa a Dio con la proposta dell’Atto di dolore perfetto: apostolo di Misericordia!

Giunse alla corte di Vienna, intrattenne stretti rapporti con l’imperatore Leopoldo I, divenendo suo fidato consigliere.

Il 12 settembre 1683, in qualità di legato del papa, il beato Innocenzo XI, fu presente a Vienna assediata dagli Ottomani: pregò offrendo la vita per la liberazione della città.

Riforma religiosa o militare

Da tempo nominato dal Papa “missionario apostolico” padre Marco si mise subito all’opera. Riordinò l’assistenza spirituale all’esercito, ravvivò nei soldati l’ideale per il quale combattevano. Li infervorò con la certezza che Dio era con loro, che li avrebbe aiutati. Li esortò a vivere una vita cristiana e a purificare le loro coscienze col pentimento sincero. Finalmente li predispose alla confessione, alla comunione, all’Atto di dolore e alla benedizione papale. Poi mise mano alla riforma dell’esercito imperiale. Grazie a Dio, il comandante supremo, il duca di Lorena, non fu solo valente generale; fu anche un uomo retto e un vero cristiano. Padre Marco ne ebbe grandissima stima e lo appoggiò sempre. Non gli riuscì difficile, poiché ebbe il diritto di partecipare ai consigli di guerra, d’intervenire con autorità nella discussione dei piani di battaglia..

Ma le armi di padre Marco si distinguevano perché colpendo al cuore ne facevano sgorgare fiumi di amore e riconoscenza.

Degna di ammirazione nel santo fu la preminente pietà, che si traduceva in una singolare capacità di coinvolgere e quasi travolgere, gli uditori, in forza dell’amore di quell’ ignudo Crocifisso che padre Marco brandiva come un’arma decisiva, sino a farli commuovere e piangere. A farli piangere su di sè e sui propri peccati, a somiglianza di quanto il Cristo aveva fatto sulla via della croce con le donne di Gerusalemme. Anche nella fitta trama delle relazioni e delle iniziative che possono sembrare più propriamente politiche, apparve preminente la sollecitudine e operante l’intenzione di padre Marco verso gli aspetti spirituali, morali, formativi.

Si diceva che era stato anche uomo d’azione, come può esserlo un Santo che serve il Signore con i propri mezzi.

Padre Marco voleva lanciare una colonna di 4mila uomini lungo il Danubio per sorprendere e conquistare la fortezza di Nicopoli, tra Belgrado e Costantinopoli. Non ci riuscì, pur avendo l’appoggio dei migliori ufficiali. Se si fosse dato ascolto al suo consiglio, la guerra sarebbe terminata una decina d’anni prima, con la liberazione totale dei paesi cristiani. Ma in quel frangente non c’era nulla da sperare, perciò padre Marco riprese la via del ritorno credendo di non farsi più vedere negli accampamenti militari. Si sbagliava… Rientrato al suo convento, godette la pace tanto sognata e scrisse all’imperatore: Me ne sto tutto con Dio e mi pare di essere in Paradiso, disponendomi per l’ultima chiamata.

Invece dovette continuare a consigliare, a benedire, a incoraggiare e a interessarsi dell’Europa e di tante persone ecclesiastiche, militari e civili che ricorrevano a lui. Aveva 60 anni. Gli acciacchi e le malattie, ma la divina chiamata dovette aspettarla ancora per anni.

Dopo la vittoria, egli tornò a Venezia. Qui apprese con gioia che il senato della città voleva ringraziare Dio e la Madonna per la grandiosa vittoria contro i Turchi.

La morte santa

Il 13 agosto 1699 ricevette la famiglia imperiale: imperatore e imperatrice erano a capo del suo letto. Una scena incredibile! Essi ricevettero da lui una benedizione, l’ultima. Se ne andarono mesti, ma non fecero in tempo a partire in carrozza che un frate li richiamò: padre Marco era entrato in agonia. I due allora ritornarono nella piccola cella, si inginocchiarono e subito, baciando il crocifisso di legno, padre Marco chiuse gli occhi per sempre. Aveva 68 anni di età, non compiuti, di cui 50 vissuti nell’Ordine dei Cappuccini.

Preghiera

Del BEATO MARCO D’AVIANO ALLA MADONNA

O Maria santissima, mia padrona

O Maria Santissima! mia padrona

Nella tua benedetta fiducia,

nella tua speciale protezione

e nel seno della tua misericordia,

mi raccomando oggi, e tutti i giorni,

e nell’ora della morte.

Ogni mia speranza e ogni mia consolazione,

le mie angosce e tutte le mie miserie

la mia vita e il termine della mia vita,

tutto a te affido affinché,

per i tuoi altissimi meriti e intercessione tua,

tutte le mie opere si facciano e si dirigano

secondo la tua volontà e quella del tuo figlio.

Amen.

Merita più di un cenno l’autore di questo libro: Don Marcello Bellina, nato da emigranti friulani nel 1924 ad Arras, nella Francia Settentrionale. Fu ordinato sacerdote l’11 luglio 1948. Morì il 4 novembre 1992. Distinto fu il suo contributo alla cultura del Friuli, come scrittore. Questa biografia fu l’ultima fatica della sua vita ispirata da fede sincera e generosa nell’offerta anche della sua intelligenza all’elevazione morale, culturale e spirituale del popolo friulano.