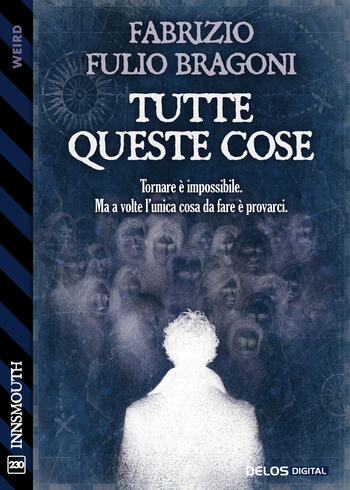

Benvenuto Fabrizio su Liberi di scrivere e grazie di averci concesso questa intervista sul tuo romanzo breve Tutte queste cose, edito da Delos. Ma prima qualche domanda su di te. Hai iniziato a scrivere a cinque anni e non hai più smesso. Ricordi cosa scrivevi allora? C’è un filo che collega quei primi tentativi ai tuoi lavori di oggi?

Ciao Giulietta, e grazie per avermi invitato… Dunque, cosa scrivevo quando ho cominciato a scrivere, bella domanda. Per quanto riguarda i temi, non saprei: sono sempre stato un lettore vorace, e ho sempre amato molto le storie. Credo di aver sperimentato un po’ tutto (tempo fa, in un vecchio quaderno, ho trovato qualche battuta di un racconto di ambientazione carceraria; il quaderno era del 1990, quindi, quando ho iniziato il racconto in questione, dovevo avere 8 o 9 anni. Magari avevo appena visto Fuga da Alcatraz?). So, poi, di aver provato a scrivere racconti d’avventura e quelli che impropriamente chiamavamo gialli – all’epoca la letteratura per ragazzi era molto diversa da quello che è ora; si leggevano un sacco di classici. Tra i miei preferiti c’erano L’isola del tesoro, Uno studio in rosso ei racconti di London. A un certo punto ho trovato una vecchia edizione UTET dei racconti di Poe, libro risalente agli anni di università di mia madre? Chi sa… Poi avevo libero accesso alla libreria di mia nonna, che era un’appassionata lettrice dei Gialli Mondadori. Attratto dalle copertine, ne ho letti una marea. Alcuni molto poco adatti a un bambino della mia età. – Leggevo, insomma, un sacco di cose diverse e scrivevo, o meglio inventavo e provavo a scrivere, racconti di molti generi diversi. Ovviamente non finivo mai niente… Credo, però, che più ancora che quei primi tentativi di scrittura, abbiano contato e contino tutte quelle volte che, camminando da solo, o facendo altre cose, vedevo me stesso dall’esterno e mi raccontavo in terza persona. Forse è proprio quello il filo che mi lega a quel bambino che scriveva: la voglia, il gusto (il bisogno? no, mi sembra troppo) di raccontare e raccontarmi.

Hai fatto moltissimi lavori diversi: giornalista, informatico, docente, copywriter, traduttore, persino detective privato per un paio di giorni. Quanto questa “vita laterale” entra nella tua scrittura?

Per un lungo periodo, ho avuto l’impressione che a me non succedesse mai niente, o almeno niente di significativo (frequentare troppo assiduamente Hemingway non aiuta…), per cui forse tutti questi cambiamenti rispondono a un tentativo più o meno conscio di vedere più cose possibile, fare più esperienze. Credo comunque che cambiare spesso lavoro mi abbia aiutato. Quantomeno a non sentire il peso della routine e “sopravvivere alla noia”, come direbbero i Situazionisti. Potrei fare qualunque lavoro, almeno per un paio di giorni; così mi dicevo. In effetti ho anche consegnato pizze, dato una mano a gestire uno studio di tatuaggi, fatto il cameriere in un bar, tentato – con scarso successo- di vendere assicurazioni. Per quanto riguarda l’esperienza da detective… Be’, l’ho fatto per meno di una settimana, e allora sì, che ho rischiato di morire di noia. Se vuoi una volta, senza testimoni, ti racconto come e perché ho quasi preso per il collo uno dei tizi dell’agenzia per cui l’ho fatto…

Il colpo nasce all’interno del contest YouCrime di Rizzoli. Che esperienza è stata scrivere con un perimetro così definito? Ti ha dato più libertà o più vincoli?

La scrittura di Il colpo in effetti è stata un’esperienza strana. All’epoca lavoravo solo come traduttore e lettore d’agenzia. E poi avevo il mio blog (NonSoloNoir) e collaboravo con qualche rivista letteraria. Qualcuno degli organizzatori aveva letto un mio racconto (che forse avevo pubblicato proprio qui su Liberi di Scrivere). Mi hanno contattato chiedendomi di scrivere un racconto lungo da pubblicare in ebook. La cosa del contest all’inizio non era molto chiara (anzi, direi quasi per niente), ma in ogni caso ho accettato. Nel mio ebook c’era anche un racconto di Paolo Roversi, con il quale poi ho collaborato scrivendo su Milano Nera, pubblicando qualche racconto e curando un volume per la collana Calibro 9 di Novecento edizioni, che era stata ideata da lui. Tornando a Youcrime, diciamo che ho accettato di buon grado, ma all’entusiasmo iniziale sono seguiti diversi giorni (settimane?) di blocco. Poi a un certo punto mi sono messo alla scrivania e il racconto è venuto fuori da sé, e in un attimo. La richiesta era di scrivere un racconto crime e io ho attinto a piene mani a quello che vivevo e facevo all’epoca – una vita “tranquilla” ma estremamente precaria, rischiarata (quasi) solo dagli allenamenti di pugilato con il mio maestro, Giovanni Bracchiglione, e il gruppo della boxe. Molti di quelli che si allenavano con me erano ragazzi che vedevo un po’ come mi vedevo io: precari (da un punto di vista esistenziale, non lavorativo), ma tutt’altro che pronti ad abbandonare le loro velleità. Dalla stessa sensazione è nato il racconto Finisce male, al quale sono molto affezionato. Tornando a Il colpo, comunque, è la storia di un gruppo di pugili che intravedono una possibilità per tirare su dei soldi rapidamente e ci cascano… La cosa divertente è che lo spunto narrativo è nato proprio in palestra: ero nello spogliatoio e mi stavo lamentando (come sempre) dell’ennesimo ritardo nel pagamento di una traduzione. A un certo punto un tizio che non conoscevo se non, forse, di vista, mi ha guardato e mi ha detto: “Ti andrebbe di tirare su un po’ di soldi facili?” (forse non ha detto proprio così, ma, per convenzione di genere, attribuiamogli questa battuta da filmaccio di serie z, che ne dici?). Ovviamente ho fatto finta di non sentirlo; quando sono uscito dalla palestra ci stavo ancora pensando. Proprio lì fuori c’era un compro oro e io ho messo insieme le due cose. Insomma, è nato tutto così, e tutto sommato è stata una gran bella esperienza.

Ghosting, scritto a quattro mani con Alessandro Perissinotto, è il tuo primo romanzo. Com’è stato condividere voce, ritmo e visione con un altro autore?

Di solito ho difficoltà a condividere la pagina con altri; la scrittura è forse l’unico ambito in cui sono davvero poco accomodante. Ricordo con terrore, per esempio, la traduzione collettiva di un romanzo per ragazzi fatta al termine di un anno di specializzazione in traduzione editoriale dall’inglese. Con Perissinotto, ovviamente, è stato diverso: anche se quando l’ho incontrato scrivevo già da tempo, non posso non pensare a lui come a uno dei miei maestri. In senso strettamente letterario, è forse l’unico maestro che abbia incontrato davvero.

Le sue lezioni in università mi hanno aiutato a rimettere in ordine alcune cose ed esperienze, sia da un punto di vista teorico, che tecnico-narrativo. Quando è arrivata la proposta di Ghosting avevamo già fatto delle cose insieme (presentazioni, eventi, lezioni ecc.), ma mai, assolutamente mai, avrei pensato di trovarmi a scrivere un romanzo con lui. E invece è stata una bellissima esperienza che mi ha, tra l’altro, spinto fuori dalla mia normale routine di scrittura. Per scrivere Ghosting abbiamo fatto un lavoro preliminare di studio della trama e dei personaggi; uno studio molto approfondito. Normalmente io parto da un semplice spunto, un’idea, un interrogativo, e difficilmente so dove andrò a finire. Con Alessandro, invece, abbiamo lavorato all’interno di un perimetro prestabilito e condiviso, e ancora oggi, a distanza di anni, sono molto soddisfatto del risultato.

Torino è spesso presente, direttamente o indirettamente, nei tuoi lavori. Che tipo di città è per te: rifugio, musa, gabbia, palestra narrativa?

Torino è un po’ tutte queste cose: sicuramente rifugio e gabbia, in alcuni casi anche musa. Palestra narrativa, non lo so… quella uno ce l’ha nella testa. Però, ecco, mi trovo spesso a dire che non vorrei essere cresciuto in nessun’altra città italiana. Sicuramente non Milano, sicuramente non Roma, ecc. Sembra un cliché, ormai, ma Torino, negli anni della mia adolescenza, e cioè i tardi anni ’90, era davvero tutta un fermento. C’era modo di sperimentare e sperimentarsi in molti campi, e in una condizione tutto sommato “protetta” rispetto a quella di tante altre grandi città. Potevi metterti (relativamente) nei casini, e uscirne praticamente indenne, praticamente illeso.

Le “grandi città”, quelle vere, invece, non perdonano. O così mi pare.

Insomma, a Torino c’era tutto, e tutto era soffuso da una certa atmosfera underground che molti di noi non finiranno mai di ricordare, e forse anche rimpiangere.

Tutte queste cose ha un titolo volutamente ampio e quasi sfuggente. Come nasce e cosa racchiude, per te, “tutte queste cose”?

Ah, be’, se proprio vuoi saperlo, il titolo originale era Tutte queste cose e molte altre ancora, figurati… la versione definitiva è nata da un confronto con l’editore. A quali cose mi riferisco? Da un lato si tratta di tutte le cose che mi sono successe o che avrebbero potuto succedere a me o a uno che si somiglia; dall’altro è un titolo che allude a una ricapitolazione annoiata di un discorso che nel momento stesso in cui viene pronunciato è sia vero che falso, sia autentico che manierato. Un discorso che nel libro è presente, e infatti il titolo compare direttamente all’interno di un dialogo.Il libro, comunque, nasce come frammento, come ampliamento o come coda di un altro romanzo che non ho ancora pubblicato, Come sopravvivere alla paura (posso fare un appello agli eventuali editori in ascolto?). L’altro romanzo, che in teoria avrei voluto pubblicare prima di questo, è la storia di un eterno aspirante scrittore e ripercorre e reinventa circa vent’anni (dal 1998 alla fine degli anni ’10 del Duemila) sul filo di alcuni elementi, temi, situazioni e personaggi ricorrenti. La prima parte di Tutte queste cose, l’avevo già inserita lì, come inciso: una specie di futuro alternativo.

Nel momento stesso in cui ho inserito l’inciso, ho capito che avrei dovuto farne un libro a se stante, che poi ho scritto, e ho finito per pubblicare prima dell’altro.

Un romanzo di formazione che lavora molto su dettagli, frammenti, oggetti e ricordi. Quanto contano le “piccole cose” nella costruzione di una storia più grande?

Come forse si sarà già capito, per me dettagli, frammenti e ricordi sono molto importanti. Mi piace molto l’idea di raccontare attraverso elementi secondari che assumono, se collocati all’interno di una narrazione volutamente ellittica, un grande valore simbolico. Nel libro, per esempio, compare un “arbalete”. Si tratta di un oggetto che forse ho posseduto e poi dimenticato, perso, o buttato. O forse no, non l’ho neanche mai posseduto. È comunque un oggetto che nell’economia generale del romanzo assurge a simbolo di un certo tipo di rivolta esistenziale e, forse, della sua inutilità…

È un romanzo breve, autobiografico? Ti riconosci nel Bragoni del libro? O è dedicato a qualche tuo amico scrittore?

Per vari motivi, il libro rientra nell’ampia e variegata categoria dell’autofiction. Quel Bragoni sono io, ovviamente, e d’altra parte non sono io. Chi mi conosce sa (forse). In ogni caso, credo che i concetti di vero o falso, se applicati al racconto, assumano un valore molto diverso. O forse no, forse è proprio quello il loro valore. L’unico possibile.

Il ritmo del romanzo è molto controllato, quasi “in sottrazione”. È una cifra che cerchi consapevolmente o è il testo a imporla?

Ogni cosa che scrivo ha un suo ritmo, una sua voce. In Come sopravvivere alla paura, per esempio, ogni spezzone ha un punto di vista, un registro, dei tempi diversi. Ci sono parti scritte in prima persona che dialogano con brani in terza persona, quadri quasi completamente privi di dialoghi e altri totalmente affidati al dialogo. Che dire? Nel tempo sto diventando sempre più esigente, dal punto di vista del ritmo e del suono; se una cosa non mi suona bene, piuttosto non la dico (vantaggi del racconto ellittico, no?).

Tutte queste cose dialoga in qualche modo con i tuoi lavori precedenti (Il colpo, Ghosting) o lo senti come un libro “a parte”?

Be’, lasciando da parte il già citato Come Sopravvivere alla paura, Tutte queste cose dialoga con tutto quello che ho scritto. Alcuni eventi, situazioni, simboli, personaggi, sono ricorrenti. È un po’ come improvvisare su un tema musicale che uno non riesce a togliersi dalla testa. Variazioni e assoli sono dettati dall’impulso, dal momento, dal contesto. Il tema, invece, sta lì, come una domanda a cui non hai ancora saputo (e forse non saprai mai) dare una risposta definitiva.

Parliamo della playlist finale colonna sonora del romanzo, molto vintage, ami la nostalgia?

Negli ultimi anni sono diventato un pessimo ascoltatore. Un tempo scoprivo decine di nuovi album ogni anno; ormai mi rendo conto che tendo piuttosto a ri-ascoltare. Le vecchie canzoni sono sempre evocative. Anche quelle brutte. Per Come sopravvivere alla paura, per esempio, avevo creato una playlist che mi riportava nel pieno degli anni ’90, scaraventandomi nell’atmosfera del romanzo. Nel caso di Tutte queste cose, comunque, tutti i pezzi presenti nella playlist sono direttamente citati all’interno del libro. Alcuni compaiono come colonna sonora nel racconto, di altri ho tradotto i testi (mi sono anche dato alcune regole, che però non rivelerò) e ne ho inserito degli scampoli all’interno dei dialoghi o della narrazione. Una specie di gioco che mi sono imposto nell’ultima revisione. C’era poi il problema della disposizione dei pezzi nella playlist… be’, se controlli su Instagram (@tqc_book), ti accorgerai che i brani sono disposti in modo da comporre il titolo del libro… Vabbè, è più facile da mostrare che da spiegare…

Progetti per il futuro?

Innanzitutto vorrei pubblicare Come sopravvivere alla paura. Alcuni editori che lo hanno letto mi hanno chiesto una pesante revisione, ma non so se sono pronto a modificarlo così tanto: il libro è nato con una forma particolare, e non credo sia il caso di snaturarlo. Temo che finirebbe per diventare tutt’altro… Poi sto pianificando altri eventi di presentazione di Tutte queste cose. Per finire, sto scrivendo una specie di falso noir esistenzialista ambientato a Malta. Anche in questo caso si tratterà, almeno in una certa misura, di un’autofiction.