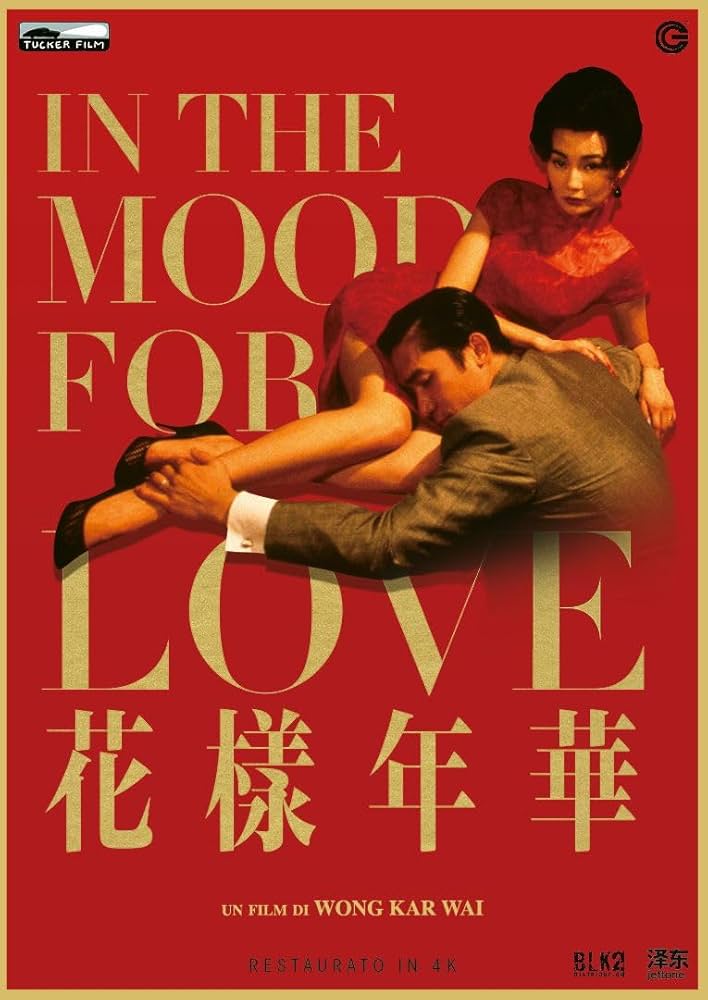

Forse il capolavoro più celebrato di Wong Kar-wai, In the Mood for Love (titolo originale: Fa yeung nin wa), è un film che si può dire sia entrato nella storia del cinema come l’opera che più pericolosamente si è avvicinata a definire l’amore.

Non l’amore romantico, idealistico, sentimentale di un classico melò, ma l’amore vero, profondo, esclusivo, che fonde desiderio, passione, amicizia e comunione di anime affini.

Ispirato molto liberamente a un romanzo di Liu Yichang, Un incontro (edito in Italia da Einaudi), In the Mood for Love rasenta non solo la perfezione formale — tanto cara al regista, che ne fa una cifra distintiva del suo cinema — ma riesce anche a definire la natura sfuggente dell’amore con un’eleganza, una sensibilità e una precisione che disorientano. Induce a credere che uno stato di grazia investa il film come un vento leggero, che pone ogni scena, ogni suono, ogni stralcio di dialogo al posto giusto, al momento giusto, senza eccessi, senza cercare a tutti i costi il sublime o il meraviglioso.

Ma tant’è: tutto è esattamente come dovrebbe essere, senza cali di tensione, buchi narrativi o inverosimili sbilanciamenti dei sentimenti umani — contraddittori, evanescenti, indefinibili per natura.

La storia è ambientata a Hong Kong, negli anni ’60, e ruota attorno a due personaggi: Chow Mo-wan, interpretato da Tony Leung Chiu-wai, e Su Li-zhen, interpretata da Maggie Cheung. Chow, un giornalista, e Su, un’efficiente segretaria di una ditta di import-export, si trasferiscono entrambi nei loro nuovi appartamenti nello stesso stabile.

Iniziano a conoscersi casualmente, notando che i rispettivi coniugi sono spesso assenti. Chow è un uomo riservato, che nasconde le sue emozioni sotto una maschera compassata di calma e cortesia. È un uomo solo, intrappolato in un matrimonio ormai vuoto e segnato dalla delusione. La sua professione di giornalista e scrittore fa da sfondo alla sua ricerca interiore e al desiderio di esprimere sentimenti che non può manifestare apertamente. Il suo abbigliamento sempre elegante e i movimenti misurati riflettono il suo modo di controllare il dolore.

Su è una donna gentile e discreta, intrappolata in una vita matrimoniale altrettanto insoddisfacente. Il suo comportamento è contenuto, quasi fragile, e il suo modo di parlare e di muoversi è pieno di grazia ma anche di riserve. Come Chow, lotta contro la solitudine e la tristezza, e il loro rapporto diventa per lei una via di fuga dalle proprie sofferenze.

Ben presto, Chow e Su scoprono una dolorosa verità in comune: i loro coniugi sono impegnati in una relazione extraconiugale tra di loro. Entrambi provano un profondo senso di tradimento, amarezza e solitudine, ma non si lasciano andare alla rabbia o all’aggressività. Invece, si avvicinano lentamente, trovando conforto nella reciproca compagnia.

Nonostante l’attrazione crescente, entrambi si astengono dal tradire i propri coniugi, rimanendo fedeli ai propri valori e al senso di dignità personale. Il loro rapporto resta quindi sospeso tra amicizia, amore platonico e tensione emotiva. Alla fine, Chow lascia Hong Kong, mentre Su rimane sola: la loro relazione resta sospesa nel tempo, un ricordo malinconico di ciò che avrebbe potuto essere, ma non è stato.

È una storia semplice, senza colpi di scena, dove non succede praticamente nulla: tra una partita di mahjong, una giornata in ufficio, una corsa in taxi o una conversazione sussurrata sotto la pioggia. Senza bruschi cambi di prospettiva o drammi eclatanti, tutto è tenue, lieve, malinconico — ma non per questo meno doloroso.

Il forte sentimento che i protagonisti provano l’uno per l’altra è reale e profondo, ma trattenuto, represso, bloccato da norme sociali, senso del dovere e paura del giudizio altrui. È un amore sporcato di solitudine, scolorito dall’incapacità di comunicare apertamente, per pudore, timidezza, ritrosia, eccessiva educazione.

Il film si muove lento, come fumo denso in una stanza chiusa. Le pareti strette, i corridoi angusti, i vestiti aderenti — come gabbie — tutto parla di costrizione e desiderio non detto. E poi la musica, ciclica, struggente, che ritorna con il tema ricorrente di Yumeji’s Theme, o la voce di Nat King Cole che canta in spagnolo.

Con In the Mood for Love, Wong Kar-wai firma un’opera che ha ridefinito i canoni del cinema sentimentale, portando la narrazione dell’amore represso a un livello visivo e formale di straordinaria raffinatezza. Ma al di là del fascino estetico, sotto lo smalto della struggente perfezione stilistica, si muove un’anima universale e spontanea. Basti pensare che quasi non esisteva una sceneggiatura: il regista lasciava le scene alla libera improvvisazione degli attori. E tuttavia, tutto sembra perfetto, calcolato, meticolosamente studiato per trasmettere sentimenti, emozioni, felicità mancata.

Nel film di Wong Kar-wai i costumi non sono semplicemente abiti da indossare: diventano strumenti narrativi, veicoli di stati d’animo, tempo e identità. Dietro la splendida estetica visiva, la sartoria — curata da William Chang — svolge un ruolo cruciale nell’evocare l’epoca, il contesto e il conflitto interiore dei personaggi.

Su Li-zhen (Maggie Cheung) indossa praticamente solo cheongsam per tutta la durata del film. Il cheongsam è un abito tradizionale cinese a colletto alto, aderente, spesso con spacco laterale. Nel film è reinterpretato con gusto moderno: tagli precisi, tessuti ricchi, fantasie vistose. Tony Leung Chiu-wai porta invece completi sartoriali classici, giacche monopetto, cravatte strette, colori sobri — grigi, marrone, oliva tenue. I dettagli sartoriali sono curati: revers stretti, pantaloni con risvolto, cravatte eleganti. La sobrietà del suo abbigliamento riflette il suo ruolo sociale, il suo self-control, la mascolinità formale dell’epoca.

La luce in In the Mood for Love non illumina: scolpisce, nasconde, suggerisce, evoca. È una delle componenti più raffinate del linguaggio di Wong Kar-wai, che lavora in simbiosi con la fotografia di Christopher Doyle (e in parte di Mark Lee Ping-bin) per costruire un mondo emotivo fatto di chiaroscuri, riflessi e ombre dense come segreti.

La pioggia in In the Mood for Love è più che un elemento atmosferico: è una figura poetica ricorrente, una presenza simbolica che amplifica la tensione emotiva e riflette lo stato d’animo dei protagonisti. In un film dove il desiderio non esplode mai, ma resta sospeso nell’aria, la pioggia è una delle poche cose che scorrono davvero. È come se proteggesse i personaggi dalla realtà, offrendo loro un luogo sospeso, dove possono sfiorarsi senza dover agire. Un rifugio poetico, non una via d’uscita.

Nel mondo ovattato e malinconico di In the Mood for Love, anche la cucina e il cibo hanno un ruolo profondo — non solo realistico o “di scena”, ma narrativo, psicologico, culturale. Wong Kar-wai li usa per parlare di routine, desiderio, assenza. Nel silenzio emotivo che avvolge i protagonisti, il cibo diventa comunicazione muta, una forma rituale che scandisce il tempo e riflette ciò che manca.

Il film è ambientato nella Hong Kong degli anni ’60, in palazzine condivise dove la cucina è spesso uno spazio comune, caotico, popolare. Eppure, Su Li-zhen scende ogni sera a prendere il noodle take-away. Non cucina solo per sé. Anche Chow Mo-wan mangia spesso da solo, fuori o nell’ufficio di redazione.

È attraverso la cucina che i due intuiscono il tradimento dei rispettivi partner: “Tu ordini come mio marito… e tu come mia moglie.” Il cibo diventa una prova, un indizio, una traccia — come una briciola che conduce a una verità più grande.

E poi, come in un ultimo respiro, il film si sposta lontano, nel silenzio millenario del tempio di Angkor Wat, in Cambogia. Anni dopo, Chow, ormai solo, sussurra il suo segreto in una cavità del muro di pietra e lo sigilla con il fango, secondo un’antica usanza. Nessuno lo ascolta, nessuno lo saprà mai.

È il gesto più intimo del film: non una dichiarazione, ma una sepoltura. L’amore che non ha potuto vivere diventa memoria custodita nella pietra, segreto consegnato al tempo. E in quell’eco lontana, che il vento disperde tra le rovine, In the Mood for Love trova la sua forma più pura: la promessa di un sentimento eterno, perché mai consumato, mai concluso, mai dimenticato.

Consiglio di acquisto: https://amzn.to/4phucWY se comprerai il DVD a questo link guadagnerò una piccola commissione. Grazie!